●第11回学習会が開催されました。

日時:2014年2月25日(火)19:00-20:30

場所:松本市市民活動サポートセンター会議室

テーマ:

「オーストリア・ドイツにおける再生可能エネルギーの現状と課題、そして松本市へのヒント」

講師:前田 仁さん(ヨーロッパ・自然エネルギーと林業視察の報告)

2月25日(月)、松本市市民活動サポートセンター会議室で第11回の学習会が開催されました。今回は、前田 仁さんのオーストリア・ドイツの自然エネルギーと林業視察の報告と松本市へのヒントです。

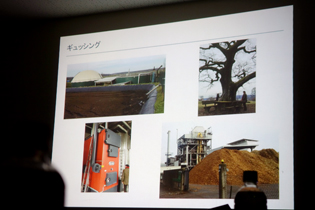

印象深かったのは、オーストリアで1990年代までは最も貧しい村だった「ギュッシング」が地域の再生可能エネルギーを自分たちで作りだしていく取り組みのなかで、活気のある村に生まれ変わったという報告です。森林資源の豊富なギュッシングのバイオマスエネルギーによる地域暖房が、エネルギーが水道やガスといった地域のインフラのひとつになっていることがすばらしく、信州でもできないだろうか?と考えさせられました。地域でのエネルギー生産が多くの雇用を生み出していることもすばらしいことです。

さらにもう一つすばらしいと感じたのは、再生可能エネルギーへの取り組みが、ギュッシングの豊かな自然を守るためにシフトしていることです。

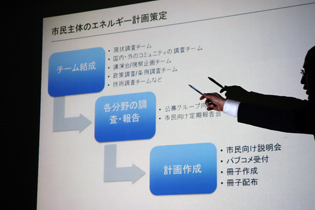

後半の話題、「松本市やこの松本地域へギュッシングイデオロギーが参考になるか?」については、前田さんからの考察プレゼンテーションを受けて参加者でいろいろな意見交換。良い事例を見た後であったこともあり活発な意見交換が行われました。

前田さんが言われた「OSが違うパソコンにいくら良いアプリケーションを持ってきても使えない」がとても印象的でした。(オーストリアのすばらし事例をそのまま松本に持ってきてもきちんと根付かないことの再認です)

一般的な視察報告でない、現地の生の声を伝えてくれた前田さんの熱のこもった報告会はとても素敵な時間でした。

(レポート文・写真 広報チーム渡辺)

「ロケットストーブ作りのワークショップ」を開催しました。

2月2日(日)の午前中、松本市島立のマドリエ松本中央さんの加工場をおかりして、「自然エネルギーネットまつも」と「NPO法人 森倶楽部21」との共催事業として「ロケットストーブ作りのワークショップ」を開催しました。

参加者はロケットストーブに興味津々の9名。遠くは下伊那から見えた方もいらっしゃいました。

今回はペール缶を使った調理用コンロ・ロケットストーブへの挑戦でしたが、必要な材料と道具、さらに煙突穴の型紙はエネットまつもとの平島代表が事前に準備していたので、みなさん初めてのロケットストーブづくりでしたが短時間で完成することができました。(材料代は1台4,000円)

完成後は、会員でロケットストーブエキスパート軍団の樋口有紀さん、中野あやさん、そして木工職人で通称・粉物王子の山田義明さんがロケットストーブで調理してくれた特製玄米塩麹にんにくスープとそばホットケーキをみんなで美味しくいただきました。

*詳しくは3月発行予定のエネットまつもと通信「action4」に掲載予定です。

◎第2回目のワークショップも予定していますので、ご期待ください。

●第10回学習会が開催されました。

日時:1月27日(月)19:00-20:30

場所:松本市市民活動サポートセンター会議室

テーマ:

「水資源問題と地下水問題」 講師:平島安人さん(宮澤さん病欠のため)

「スゴ谷治山ダム工事」河川域の環境破壊と治山ダムを考える 講師:田口康夫さん

★おまけ:DVD鑑賞会「住宅用ロケットストーブの作り方」(農文協)

1月27日(月)、松本市市民活動サポートセンター会議室で第10回の学習会が開催されました。今回は水をテーマに、「水資源問題と地下水問題」そして「河川域の環境破壊と治山ダム」について学び、考えました。

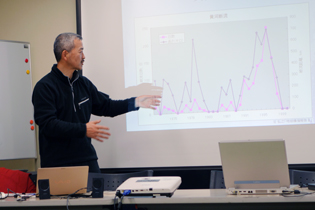

第1部の「水資源問題と地下水問題」では、日本をはじめ世界の水資源の現状、さらには農業や工業で消費される水についての現状と将来像を各種データをもとに学びました。また、環境破壊や温暖化による巨大ハリケーンがもたらす洪水、異常気象による干ばつ、進む水質汚染など現代はつねに水の危機にさらされていることを痛感。なかでも灌漑用の過度の水使用で農地破壊が進むインドのパンジャブ地方、アメリカカンザス州の農地開発による地下水枯渇問題、そして中国の南水北調プロジェクトについてはドキュメンタリー映像もまじえて解説してもらいました。人の欲が水の枯渇問題を生み出し、しいては食料危機を招く悪循環がありありと見えてきます。平島さんが言われた「20世紀は領土争奪の世紀」なのに対して「21世紀は水の争奪の世紀」のことばがとても印象的でした。

一部の後半は、安曇野の地下水減少問題についても論議しました。

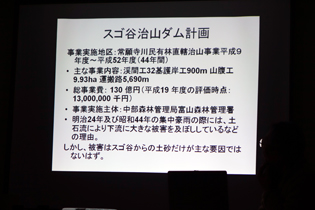

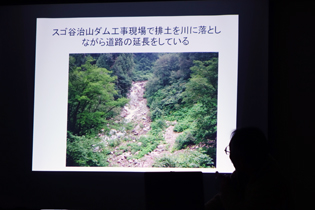

第2部は恒例テーマとなりつつある田口さんの「治山ダムレポート」。立山連峰内で進行中の「スゴ谷治山ダム工事」を写真や資料をまじえて解説してもらいました。相変わらず、全国各地で進行している「造っては、壊れ。また、巨額を投入して建設する」といった治山ダム工事への税金の無駄使いに、毎回、頭が痛くなります。

とにかく、いろいろな実状や問題を知ることが、行動や変革への小さいながら着実な一歩になればいいな。と今回は特に感じました。

おまけとして勉強会最後の10分間で見た「住宅用ロケットストーブの作り方」のDVDは興味深い内容でとても楽しめました。別テーマでの映像がまだDVDに収録されていたので、次回の学習会でもおまけ放映してもらいたい。との意見もありました。

(レポート文・写真 広報チーム渡辺)

●第9回学習会が開催されました。

日時:12月26日(木)19:00-20:30

場所:松本市市民活動サポートセンター会議室

テーマ:

「省エネ・エコ事例 大特集」

★冬の寒さが厳しい長野県では、エネルギー消費のピークは真冬!

参加者が日頃取組んでいる省エネ・節電・エコの事例をエコ商品持込で紹介しました。

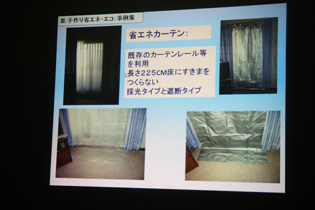

12月26日(木)、松本市市民活動サポートセンター会議室で第9回の学習会が開催されました。今回はこの時期の恒例となりつつある「省エネ・エコ事例 大特集」をテーマに、参加者で省エネ・エコ商品を持ち寄って、紹介しながら皆さんで意見交換&座談する楽しい番外編的学習会。

最初は学習会代表の宮澤さんから、自宅で取り組まれている手作り省エネ・エコ事例をプロジェクター画像を交え発表していただきました。さらに、省エネの工夫に活用できるいろいろな材料や商品を紹介してもらいながら、皆で感想や意見交換。*待機電力量などを表示してくれる優れものecowattで実際の数値を計らせてもらいました。プロジェクターで約1時間の待機電力料金が6円とでました!

次の発表者の会員の田口さんからは、発泡スチロールの容器を使った省エネ調理の話や、冬のキャンプで役立つグッズを紹介いただきました。水筒のふたをの手作り断熱加工はさすが!

会の最後、エネットまつもと代表の平島さんから電気代月500円生活の本の興味深い話も飛び出し、多々脱線しながらもいろいろなエコ話で盛り上がった90分でした。

(レポート文・写真 広報チーム渡辺)

●「地中熱利用とウッドボイラーの実証モデル」の見学&意見交換会

地恵の水(地中熱WG)主催

日時:2013年11月30日(土)13:30-14:30

場所:松本市寿小赤の実証用施設

参加人数:13名

11月30日(土)、松本市寿小赤の「地中熱利用とウッドボイラー」の実証用施設(地恵の水代表「中島崇伸さん建設)で見学会が開催されました。

見学施設の一つが、地下水をポンプで汲み上げ、その水をファンコイルを通して送風に利用し(一年を通して15度位の風が出ます)、使用した地下水は別のパイプで地下の同じ層に戻すといった設備です。見学会場が小高い丘の上だったこともあり、地下70mからの汲み上げ(毎分25L・一般的な水道とほぼ同量)だそうです。一年を通して15度位の風がでる地下水利用の送風機は、夏は充分な冷房として、冬も倉庫や温室の暖房としてなら充分に活躍しそうです。

見学施設のもう一つは、汲み上げた地下水をウッドボイラーで湧かし、不凍液を温めて床暖房に回す装置です。ウッドボイラーは着火が容易にできる送風ファン付き、シンプルな構造ですがなかなか性能は良さそうでした。ボイラーのお湯を利用した不凍液による床暖房システムは現在実証中だそうですが、中島さんによると、ウッドボイラーは既存の灯油ボイラーなどの補助ボイラーとして既存設備にも組み込めるそうで、なかなか興味深いアイテムです。排煙の問題や燃やす木材の供給の問題がクリアできればとてもいい持続可能なエネルギー供給システムです。

装置・設備の説明を「地恵の水」の代表・中島崇伸さんから聞いた後は参加者で意見交換会を実施。屋外の見学会場で少々寒かったので、あまり長くはディスカッションできませんでしたが、新しい知識や発想の元をいただき、とても有意義な見学会だったと思います。

(レポート文・写真 広報チーム渡辺)